- 公開日:

- 最新更新日:

災害に強い東京を目指して。ICT職が挑む、災害情報システム「DIS」再構築プロジェクト

東京都の災害情報システム「DIS(Disaster Information System)」は、有事の際の情報基盤として、都民の命と財産を守るための重要なインフラです。しかし、近年のデジタル化の進展により、システムが扱う情報量は当初の想定を大きく上回るように。この変化に対応すべく、東京都は現在、システムの抜本的な再構築を進めています。

今回は、1,400万人の安全に直結する再構築プロジェクトの背景や狙いについて、ICT職として推進役を担う來山さんに話を聞きました。(記事中の組織名称は配属当時のものです)

來山(東京都/ICT職)

総務局 総合防災部 防災通信課 防災システム担当 課長代理

銀行勤務を経て1998年に電気職として入庁。情報システム分野で経験を重ね、2022年度から総合防災部、2025年度にICT職へ職種転換。現行DISの運用管理と次期DIS再構築のPMを担当し、関係機関との連携や品質・リスク管理、予算調整まで担う。

東京の防災を支える「DIS」の役割

まず、「DIS」とはどのようなシステムでしょうか?

來山:東京都における災害対策活動の「中核」を成すシステムで、都民の人命・財産を守り、安心・安全を提供するための最重要システムとして位置づけています。

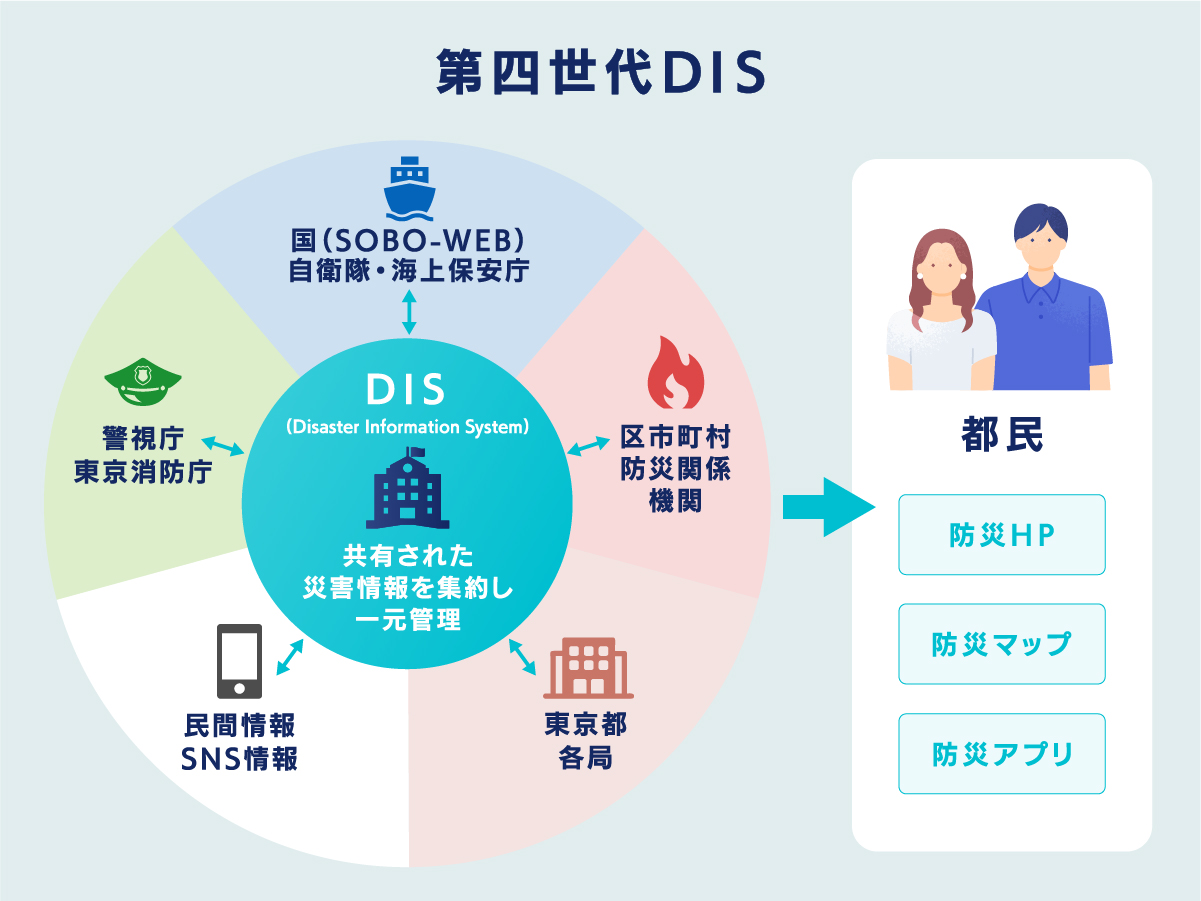

災害対策の活動を進める上で、警視庁や東京消防庁、自衛隊、海上保安庁など関係機関との情報共有は欠かせません。DISは、それぞれの機関から提供される情報を電子的に集め、蓄え、共有することを目的としており、これにより災害による直接的及び間接的な被害を軽減し、より多くの都民の生命や財産を守ることを目指しています。

DISに集約された情報のうち公開可能なものついては、防災ホームページ や防災マップ

、防災アプリ

を通じて広く提供され、都民や必要な方が情報を入手できる仕組みです。1991年に初代が稼働して以来、世代を重ねて発展し、現在は第4世代が稼働しています。

第4世代DISから見えてきた課題

なぜ、DISの再構築が必要になったのでしょうか?

來山:主な理由は、データ量の激増とそれに伴う業務効率の低下です。2021年に第4世代DISが稼働しましたが、DXの進展により他システムとのデータ連携が急増し、当初想定していたデータ量の3倍以上の情報が集まるようになりました。

データ量の増加はシステムのキャパシティの問題だけではなく、入ってきた情報を精査し判断する作業の負担も大きくします。これまで「集めること」が中心だった業務に、「集めた情報をどう判断するか」という新しい課題が加わり、職員の状況把握や確認作業が膨大になった結果、対応スピードの低下が懸念されるようになりました。

このままでは、災害対応における適時適切な判断・対処が困難となるリスクが高まるため、システムの大規模な見直しが必要だと判断しました。

災害時には想定外のことも多いと思います。情報収集ではどんな課題がありましたか?

來山:第4世代のDISは、情報収集源を都庁や区市町村、防災関係機関などの「人」に頼っていました。

しかし、2024年に起きた能登半島地震において、現場の職員が避難誘導や救助に追われ、情報入力まで手が回らない状況が発生しました。その結果、必要な情報が関係機関に届かず、対応判断についての課題が浮き彫りになりました。こうした現実を目の当たりにした結果、人手のみに依存しない情報収集体制の構築が求められています。

第5世代DISがめざす進化とは

第5世代DISは、どのようなシステムを目指していますか?

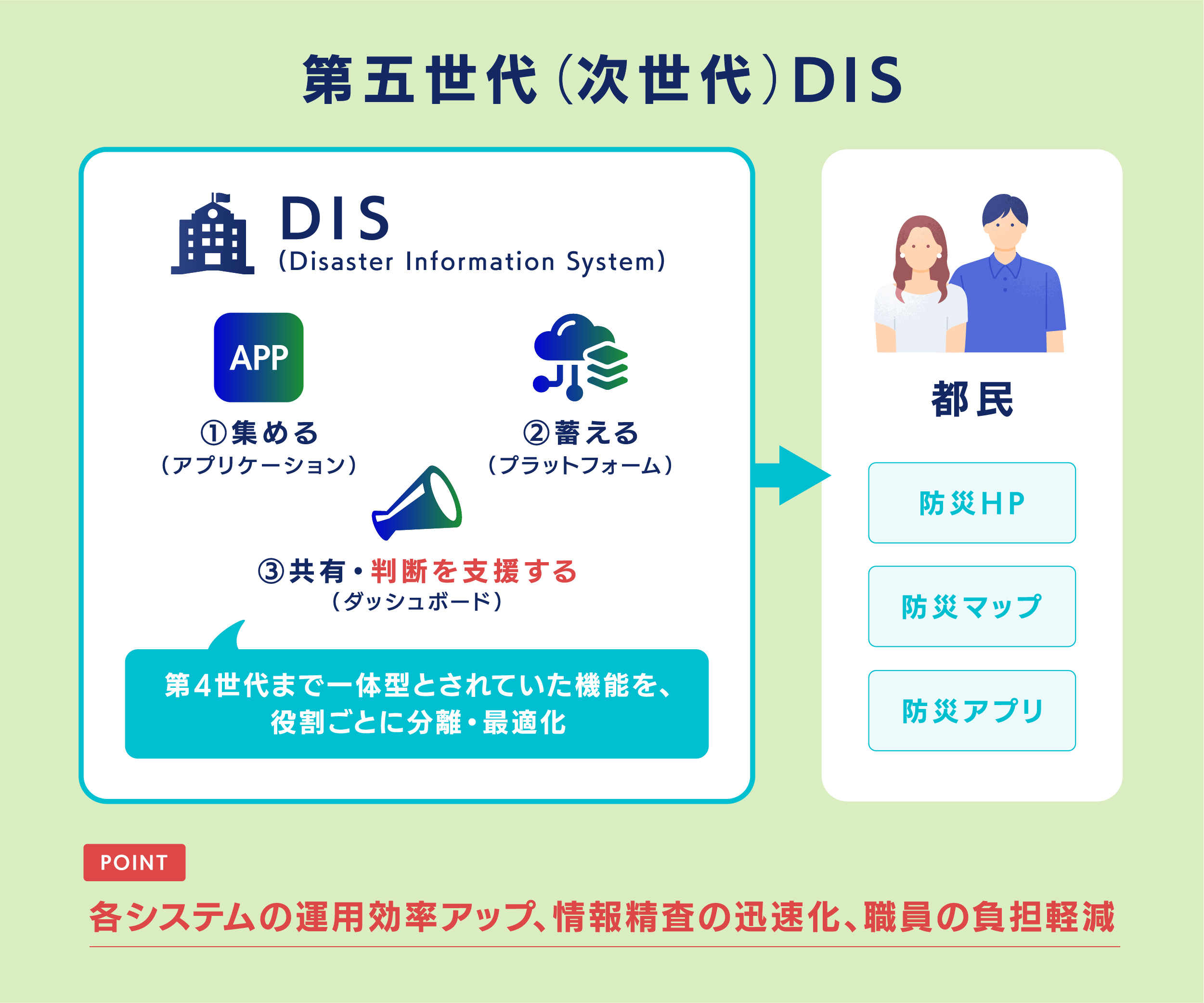

來山:「災害情報を一元管理」し、「大量の災害情報を自動で整理・分析」することで「災害対策活動の効率化・迅速化」を実現することを目指しています。既存のDISは情報を集め、蓄え、共有することが中心ですが、第5世代ではこれに加えて「判断を支援する」役割まで担えるシステムとする予定です。

具体的には、どのような仕組みになるのでしょうか?

來山:第5世代を構成するのは大きく三つの要素です。まずは、情報の収集を担うアプリケーション。初めて使う人でも直感的に操作できるよう設計し、現場の職員が迷わず入力できることを重視しています。

次に、情報を蓄積する防災データプラットフォームです。十分な拡張性を持たせることで、他システムとのデータ連携を円滑にし、多様な災害関連情報を一元的に管理できるようにします。そして、情報を共有し判断を支えるダッシュボードです。必要なデータを視認性高く一覧表示し、タイムリーに提供することで、状況把握や分析の負担を減らし、効率的かつ迅速な判断につなげます。

第4世代までのDISは、これらの機能を一体型としていましたが、第5世代では役割を分離し最適化することで、システム全体の信頼性や運用効率を向上させたいと思っています。

システム基盤の面で工夫されている点はありますか?

來山:次期DISでは異なるリージョンのクラウド基盤を併用し、災害時にも安定して稼働できる仕組みを導入します。さらに、都庁内の端末から専用回線を通じてクラウドに接続することにより、インターネット回線の影響を受けず、必要な情報を安定して利用できるようにします。

DIS再構築の参考とするため、さまざまな防災システムに触れましたが、個人的には、業界全体として防災システムは「ガラパゴス化している」という印象を受けました。皆さんが普段から利用する情報システム、例えば、スマホのアプリケーションのように、入力方法がもっと簡便であれば、情報をもっとわかりやすい形で表示できれば、システム本来の目的をもっと効率的に果たせるはずだと。そのため、第5世代ではUI(ユーザーインターフェース)を大幅に改善し、より直感的に使えるよう改善していきます。

さらに、人に依存しない情報収集体制を強化するために、道路やインフラの利用状況を可視化できる外部データや、SNSの投稿から被災状況を分析する技術など、外部データやセンサーを積極的に取り入れる計画です。

ICT職だからこそできること

DISを推進する立場として、東京都総務局が担う役割について教えてください。

來山:東京都総務局は、都の防災対策を推進する役割を担っています。総合防災部では、平常時から災害に備えた危機管理体制の整備、地域防災計画の策定・修正、防災訓練の実施、都民の防災意識の向上、各局・国・区市町村等関係機関との連絡調整などに取り組んでいる他、発災時には、関係機関と連携し、応急対策を実施します。

2025年7月には、首都直下地震を想定し「第1回東京都首都直下地震図上訓練 」を4泊5日の日程で行いました。災害発生から5日間を想定し、災害派遣要請や部隊受け入れ、救援活動の調整に至るまで、実践的なシナリオを通じて検証。総務局として、こうした訓練を通じて得られた知見やノウハウをDISの改善に生かしています。

続いて、ICT職として求められていることを教えてください。

來山:ICT職に求められるのは、システムの専門知識に加えて、多様な関係機関との調整力です。警視庁や東京消防庁は独自の指揮系統を持つため、連携には丁寧な合意形成が欠かせません。ステークホルダーから寄せられる要望や現場の声を適切にくみ取り、課題を整理し改善につなげることが大切な役割だと考えています。

私はもともと電気職としてDISの再構築に携わっていましたが、ICT職に転換してから相談を受ける機会が一層増えました。電気職に求められるものが「現場を支える実務に直結した課題の解決」であるとすると、ICT職には「都庁全体の最適化を意識しながら、課題を解決すること」が求められると考えています。だからこそ、寄せられた声の奥にある意図をくみ取り、次の改善へとつなげることを意識しています。

安全を守る責任と、その先に描く未来

プロジェクトに取り組む中で、どのようなやりがいを感じていますか?

來山:1,400万人の安全に直結する社会的インパクトの大きさに、責任とやりがいを感じています。DISの再構築は、都庁のシステムの中でも規模が大きく、さらにDXの進展により状況が目まぐるしく変わる中で進めるのは簡単ではありません。

現状分析から資料作成、関係機関ごとのプレゼンを何度も重ね、ようやくここまでたどり着きました。道のりは決して平たんではありませんが、同じ志を持つメンバーに恵まれ、一丸となって取り組めていることが日々励みになっています。

今後に向けた展望についてお聞かせください。

來山:第5世代DISは、2025年度に設計を終え、2026年度にシステムを構築、2027年度からの運用開始を予定しており、まずは再構築をやり遂げることが最大の目標です。救命の可能性は時間とともに低下してしまいますから、情報の受け渡しや判断を1分1秒でも短縮することが、人命を守ることに直結すると考えています。

ステークホルダーに信頼される存在であり続けるために、AIをはじめとする新技術の活用も視野に入れながら、メンバーとともに挑戦を重ねていきたいです。

最後に、メッセージをお願いします。

來山:都庁の防災が発展するには「人」の力が欠かせません。思いやりを持ってコミュニケーションができ、チームの一員として最後までやり遂げられる人。そして、協調性を発揮しながら自分の力も出し切り、周囲の力も引き出せる人と一緒にDISを前へ進めていきたいと考えています。

情報処理のスキルはあれば望ましいですが、プロジェクトに携われば、必要なスキルは自然と身についていくはずです。それ以上に実務を確実に遂行するための強い意志が大切だと思います。防災の未来を一緒に支えてくださる方をお待ちしています。

- インタビュー記事

- プロジェクト

- 民間企業からの転職